Necesitamos tu ayuda para seguir informando

Colabora con Nuevatribuna

La gastronomía es concepto y disciplina que surge de la Revolución sa, cuando la emergente burguesía toma el poder de manera violenta, y acaba, al menos formalmente, con el Antiguo Régimen feudal y señorial, en el que durante siglos prevalecieron dos modelos de relación con la comida: las cocinas de la realeza y los nobles, concebidas para elaborar banquetes fastuosos y pantagruélicos, y los precarios fogones donde el campesinado y las masas desposeídas trataban de echarse algo a la boca para medio subsistir.

De ambas formas, justo en las antípodas de la escala social, existen numerosos documentos artísticos en forma de lujosas cuchipandas palatinas y de tumultuosas fiestas populares. Sin embargo, son extremadamente escasos los ejemplos referidos a la pitanza del proletariado, el grupo social que emerge desde la Revolución Industrial, que a su vez es herencia directa de la antedicha revolución burguesa, que por añadidura llevaría a la Revolución Urbana. En ese contexto, cobra esencial relevancia esta nueva clase que, desposeída de los medios de producción, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo para subsistir.

Localizada en los núcleos urbanos, no tiene a mano los pocos recursos alimenticios del campo, que se ha visto forzada a abandonar, y en consecuencia tiene que aguzar el ingenio para llenar la andorga con algo mínimamente nutritivo y, a ser posible, razonablemente gustoso.

Desde el arte, traemos aquí cinco miradas a ese condumio proletario: dos oleos, dos fotografías y una cerámica, todas muy atractivas y a la vez muy distintas en tiempo y contexto.

La primera es el cuadro titulado Los picapedreros, pintado en 1849 por uno de los pioneros del realismo, el francés Gustave Courbet, creador de obras tan mundialmente famosas como El taller del pintor o El origen del mundo.

Un año después, en 1850, el poeta, novelista y traductor francés Joseph-Maximin Buchon, habitualmente conocido como Max Buchon, describe el cuadro en el periódico izquierdista Le Peuple en estos términos: “… aparecen dos figuras representadas a tamaño natural, un muchacho y un adulto, el alfa y el omega, la salida y la puesta del sol de una vida ingrata”.

Además, en el extremo derecho hay una olla depositaba sobre un pedrusco estable. Muy probablemente contendría algo típico y por supuesto humilde, siempre asociado a la dieta decimonónica de los trabajadores de su territorio, la región sa de Borgoña-Franco Condado, cuya culinaria contaba con muchos elementos en común con la correspondiente a la vecina Suiza. De manera que podemos suponer que bien podía llevar alguna legumbre, seguramente alubias, unos buenos trozos de tocino salado, alguna salchicha local, y chucrut, col fermentada, en generosa abundancia.

Una vez preparada la olla, se trasladaba al trabajo en la misma cazuela y se dejaba en lugar seguro, para recalentarla, cuando fuera momento, y, a continuación, disponerse a comer en silencio, en compaña de un mendrugo de pan de un oscuro similar al de las piedras que arrancan, sin mesa ni platos y ayudados de una simple cuchara.

Pero lo más interesante de la mirada de Buchon en el artículo antes referido, es que, además de dictaminar sobre este fatum intergeneracional, nos lleva a un detalle apenas perceptible para el eventual espectador de la escena. Así, un poco más adelante, nos interroga: “¿No tiene, este hombre pobre, en el bolsillo de su pantalón, su vieja petaca de asta y cobre, de la que ofrece, si le parece, un pellizco amistoso a aquellos que vienen y van o cuyos caminos se cruzan con su dominio, la carretera?”.

La presencia de la petaca en un país donde la bebida es un símbolo de fiesta y confraternización social, podría parecer irrelevante, pero sabemos que el cuadro está intentando mostrar la degradación de una clase social sin el menor horizonte vital, que busca en la bebida alcohólica no ya un goce, sino una forma de escapar a su miserable realidad. Y lo sabemos porque en aquel momento, tanto en la literatura como en el arte ses, la bebida alcohólica había pasado a ser imagen viva de la decadencia y la alienación proletaria. La botella era símbolo de complemente alimentario, porque así era considerado y así lo es aún en España, en la vigente Ley de la Viña y el Vino de 2003. Sin embargo, la petaca contiene un fuerte destilado que no es compañero del menú, sino pasaporte para mundos paralelos que, inicialmente, alejan la depresión de la miseria, aunque finalmente la profundizan.

En todo caso, aquellos artísticos picapedreros plasmados en el lienzo tuvieron un triste final. En febrero de 1945, cuando la pieza era trasladada en un camión, junto a otros 154 valiosos cuadros, con el objeto de poner a salvo el conjunto en el castillo de Königstein, cerca de Dresde, en el este de Alemania, la aviación aliada bombardeó el convoy reduciéndolo a cenizas.

La segunda obra que aquí incluimos se llama Almuerzo o La sopa y es una obra que el pintor austriaco Albin Egger-Lienz compuso en 1910. Se trata de trabajadores que aprovechan un descanso en la dura jornada para reponer fuerzas. La composición es simple, sin ostentación alguna y reflejo de un grupo concentrado en el condumio, que ejecuta un ritual muy alejado de las etiquetas burguesas, pero en absoluto desprovisto de sociabilidad, educación, compostura y fraternidad.

La siguiente imagen (que encabeza este artículo) es una fotografía de autor desconocido y tomada en Madrid en 1933, el año en el que las mujeres pudieron votar por vez primera en unas elecciones generales. Claro que una cosa era el derecho al sufragio y otra la obligación perentoria de preparar la comida al padre, al hermano o al marido, quien, o bien la llevaba de casa en una tartera y un fardel, o era trasladada por la propia guisandera al tajo, como es el caso. De paso “la parienta” comía con su cónyuge, espantaba hipotéticas mosconas y se canturreaba en el magín algo del dúo de Felipe y Mari Pepa: “¡Pues si tú no fueras, mi vida!/¿Quién lo había de ser?”.

El lugar podría ser la explanada de a la Red de San Luis, en obras de ampliación y mejora en las que trabajaría el hombre, sin duda albañil por sus alpargatas blancas, mientras que el contenido de la cazuela cabria situarlo en dos opciones: o un cocido madrileño más o menos arregladillo, o unas tajadas de bacalao en salsa de tomate.

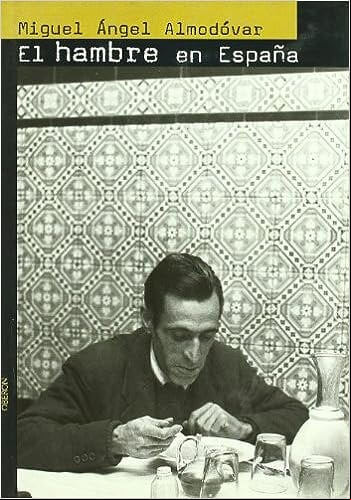

La cuarta entrada es la portada de un libro, El hambre en España, del que fue autor quien esto escribe y publicado en abril de 2003. La imagen enmarca, con gran solvencia de diseño por parte del equipo del sello Oberon, de Editorial Anaya, una fotografía que el periodista y escritor Rafael Torres, director entonces de la colección La Buena Memoria, había encontrado en la puerta del diario Arriba, dentro de un cubo preparado para la recogida del camión de la basura.

La imagen brinda un testimonio de incalculable valor sobre la situación de la población urbana, el proletariado, sometida a una hambruna de la primera posguerra perfectamente planificada y siniestramente tintada por toques de inusitado sadismo. El hombre que disfruta de su sopa de casi nada en una casa de comidas, probablemente lo hace con una cuchara atada a la mesa por una cadenilla. Cuando termine, el camarero pasará por el utensilio la mugrienta servilleta que lleva al cinto y que pase el siguiente.

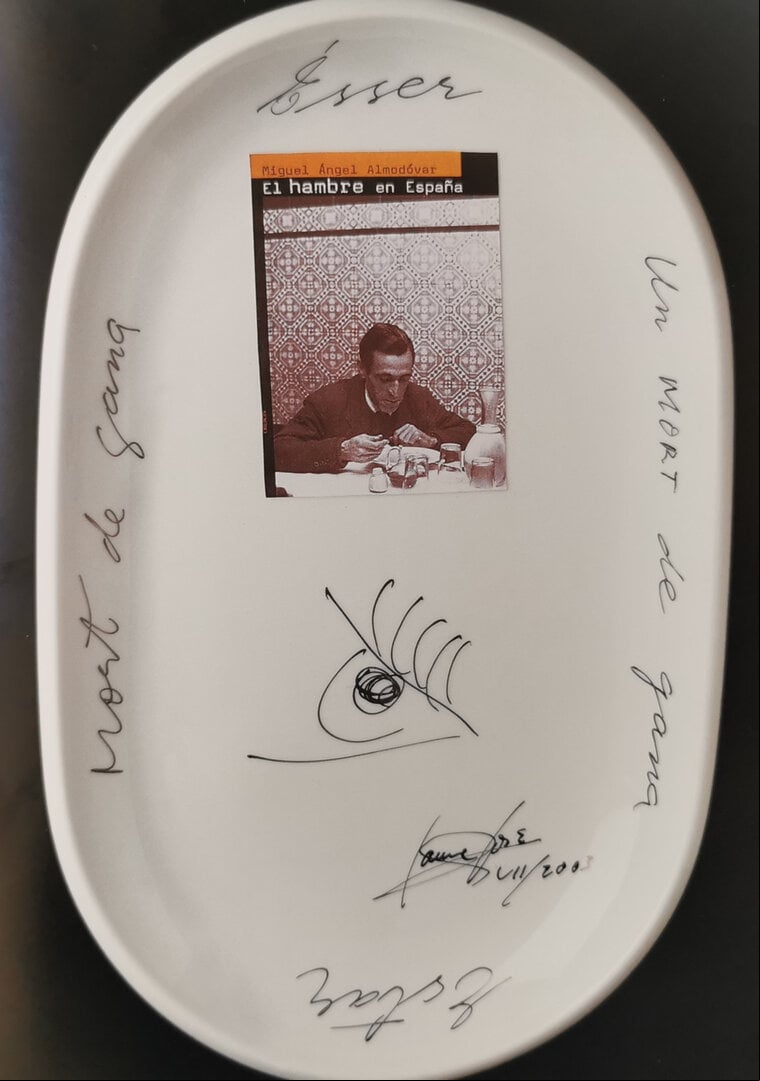

El colofón de esta modesta galería es la cerámica diseñada por Jaume Josa, eminente biólogo, historiador de la ciencia y uno de los máximos especialistas en la obra de Charles Darwin, para depositar en el barcelonés Food Cultura Museu, y cuya imagen fue publicada en el magnifico libro Vaixella Imaginaria, junto a la reproducción de la misma anterior portada libresca y un título clarificador: Un mort de gana/ Un muerto de hambre.

Con estos mimbres la classe operaria va in paradiso en un cesto depositado por Jocabed en la hierva alta junto al Nilo, mientras canturreaba lo de “en pie los esclavos sin pan”.