Necesitamos tu ayuda para seguir informando

Colabora con Nuevatribuna

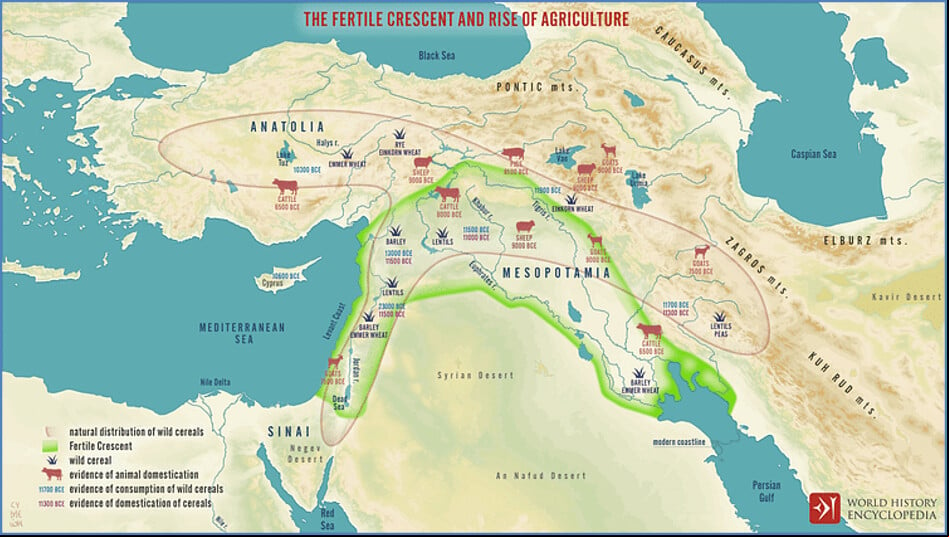

Las primeras comunidades humanas de tipo sedentario aparecieron, hacia el año 7500 a.C., en una amplia zona que se extiende desde el Levante mediterráneo hasta la cadena de los Zagros iraníes.

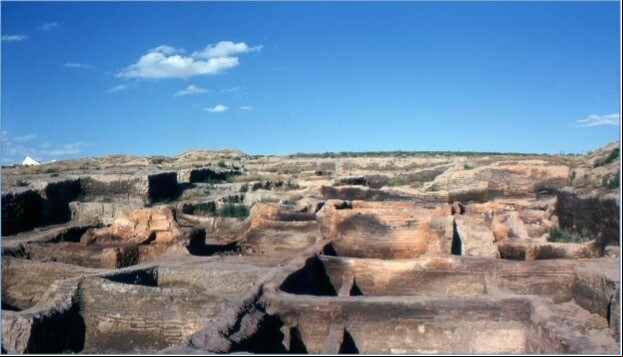

De este período, conocido como Neolítico, se han encontrado yacimientos importantes en Jericó en Israel, Aïn Gazal en Jordania, Tell Halula en Siria y Jarmo en Iraq. Pero quizás el más impresionante sea Çatal Hüyük en Turquía, prototipo de lo que iba a ser el próximo gran paso en la historia de la humanidad con la aparición de las ciudades.

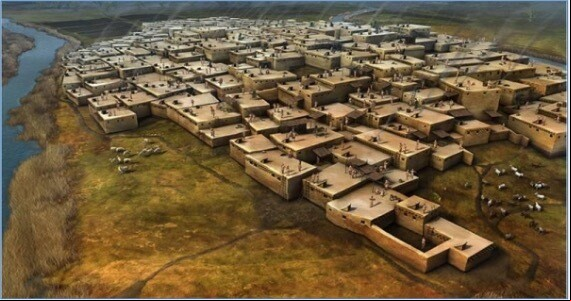

Es un antiguo asentamiento de los períodos neolítico y calcolítico, y el conjunto urbano más grande y mejor preservado de la época neolítica en el Oriente Próximo. En su apogeo este asentamiento llegó a cubrir trece hectáreas. Es considerada por algunos historiadores, la primera ciudad del mundo.

Así, para Mellaart, “la civilización neolítica de Çatal Hüyük representa algo único en la larga historia del desarrollo humano: un nexo de unión entre los remotos cazadores del Paleolítico Superior y el nuevo orden de productores de alimentos que resultará ser la base de nuestra propia civilización”.

Çatal Hoyuk es un misterio incómodo pues fue levantada en el VIII milenio a.C. y fue habitada durante 2.000 años en un momento en el cual se suponía que el ser humano estaba aún en la Prehistoria y, por lo tanto, no había urbanismo, con su consiguiente istración, más allá de algunas aldeas o cuevas. Sus capas más recientes datan del año 5.700 a.C. por lo que es anterior a la civilización Sumeria y a la edad de los metales.

Çatalhoyuk se halla al sur de la península de Anatolia, en la planicie de Konya, cerca de la actual ciudad del mismo nombre y aproximadamente a 140 km del volcán Hasan Dag en Turquía.

Un canal del río Çarşamba fluía antiguamente entre los dos montículos que forman el yacimiento, levantado sobre terrenos de arcilla aluvial que pudieron ser favorables para una precoz agricultura.

El que está situado hacia el este pudo llegar a alcanzar unos 20 metros de altura sobre la llanura en los últimos momentos de ocupación en el Neolítico. El del oeste forma una elevación menor y hay también un yacimiento bizantino a unos cientos de metros hacia el este.

Los asentamientos de época prehistórica fueron abandonados antes de la Edad de Bronce. El yacimiento data de hacia mediados del VIII milenio a. C. en sus capas inferiores y las más recientes son del año 5700 a. C. Según la Escuela de Lyon, pertenece a los períodos 4 y 5 de la prehistoria del Oriente Próximo entre los años 6600 al 5600 a. C.

El desarrollo de esta civilización fue interrumpido bruscamente hacia el año 5700 a. C. por un gran incendio, el cual coció el adobe y permitió que paredes de hasta tres metros quedaran en pie. La mayor parte del asentamiento fue destruido o abandonado.

La UNESCO la incluyó el sitio en la lista del Patrimonio de la Humanidad desde el año 2012.

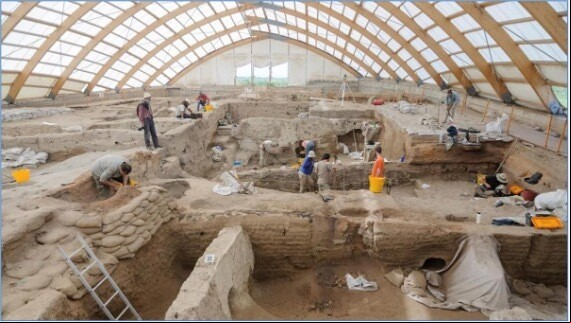

Fue descubierto inicialmente en el año 1959, pero no atrajo la atención mundial hasta las excavaciones del arqueólogo, James Mellaart, llevadas a cabo entre los años 1961 y 1965, las cuales revelaron que esta región de Anatolia fue un foco de cultura avanzada durante el período Neolítico.

Sin embargo, Mellaart fue expulsado de Turquía debido a su implicación en el asunto Dorak, al haber publicado los dibujos de unos objetos de la Edad de Bronce supuestamente importantes, que luego desaparecieron.

Después del escándalo, el yacimiento permaneció inactivo hasta el doce de septiembre del año 1993, cuando comenzaron las investigaciones dirigidas por Ian Hodder de la universidad de Cambridge.

Además de sus riquezas arqueológicas, se buscan también interpretaciones psicológicas y artísticas del simbolismo de las pinturas murales.

Hodder, un antiguo discípulo de Mellaart, escogió el lugar como el primer ensayo real a nivel mundial de su entonces controvertida teoría académica de la arqueología postprocesual. El éxito de la excavación ha validado el método postprocesual como un nuevo enfoque que ha creado escuela.

Las casas

Para algunos arqueólogos todo el asentamiento de Çatal Huyuk estaría formado por edificios de uso residencial, sin que se pueda establecer la existencia de edificios públicos de manera irrefutable.

Para otros el hecho de que las mejores y más exuberantes pinturas murales estén en los locales más grandes, los lleva a definir éstos como lugares rituales. Pero el propósito de estas habitaciones profusamente decoradas no resulta claro.

La población de la colina este ha sido estimada por encima de las 10.000 personas, pero la población total probablemente variaría a lo largo de la historia del poblado. Un promedio de entre 5.000 y 8.000 habitantes sería una estimación razonable.

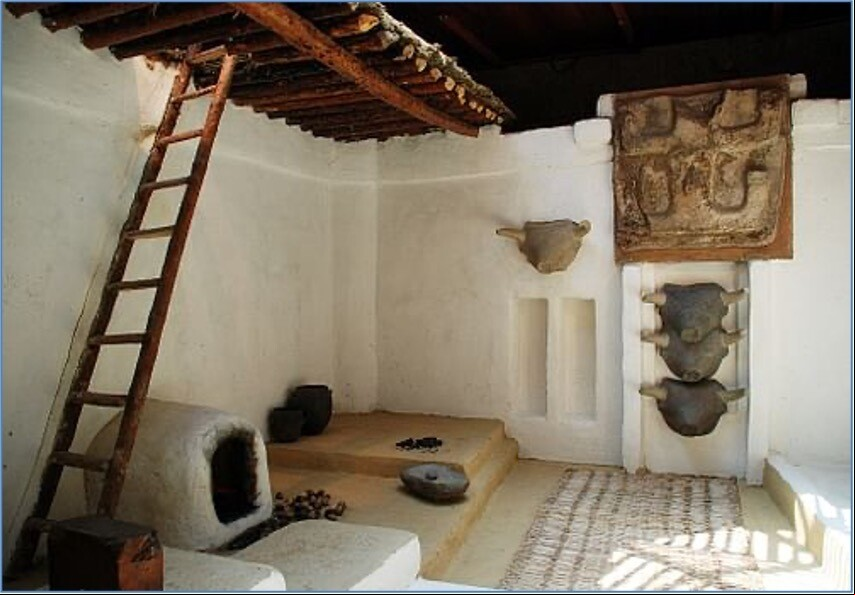

La población vivía en casas rectangulares construidas con adobe, adosadas, sin calles ni pasajes entre ellas, apiñadas como si formaran un panal de abejas. El a las viviendas se hacía por los techos, caminando sobre ellos como si una calle se tratara, utilizando escaleras, interiores y exteriores, para comunicar los diversos niveles.

Los muros también eran de adobe y para conformar la cubierta se utilizaron vigas de madera y barro apisonado sobre esteras vegetales. Las aberturas de los techos servían también como la única fuente de ventilación, proporcionando aire fresco y permitiendo salir el humo producido por cocinas y hogares abiertos.

Al estar las casas en medianera, se configuraba una especie de muralla defensiva hacia el exterior, sin aberturas. Esto debió resultar suficiente para salvaguardar a sus habitantes de ataques, pues no se han encontrado signos de lucha en el yacimiento.

Todos los interiores de las casas están enyesados con un acabado muy suave y se caracterizan por la ausencia de ángulos rectos. Constan generalmente de una habitación común de 20-25 m² y algunas estancias anexas.

La zona principal dispone de bancos y plataformas para sentarse y dormir, de un hogar rectangular elevado del suelo y de un horno para hacer pan, sirviendo para un amplio abanico de actividades domésticas. Las habitaciones auxiliares se usaban como almacenes y se accedía a ellas desde la sala principal por unas aberturas bajas.

Las habitaciones se mantenían escrupulosamente limpias. Los arqueólogos han identificado muy poca basura o desechos en el interior de los edificios, pero los montones de desperdicios que hay en el exterior de las ruinas contienen aguas residuales y restos de comida, así como significativas cantidades de ceniza vegetal.

Cuando hacía buen tiempo muchas de las actividades diarias se realizarían en las terrazas, que así podrían haber formado un espacio abierto similar a una plaza. Al parecer, en época tardía, en las terrazas se construyeron grandes hornos comunales.

Las casas se fueron renovando mediante demoliciones parciales y reconstrucciones sobre unos cimientos formados por escombros en el transcurso de los siglos, lo cual provocó el crecimiento de la colina. Se han descubierto hasta 18 niveles de asentamientos.

Destacan los niveles II al VIII, en los que las casas eran de planta regular con habitaciones unidas entre sí pared con pared. Habían sido construidas con ladrillos de adobe secados al sol, con las paredes y el suelo encalados y un techo plano de vigas, maderas ligeras y una gruesa capa de barro.

De este modo se creaba una protección entre las casas a través de sus paredes exteriores, dejando solo libre un espacio central para llevar a cabo tareas comunales o como lugar de reunión. El rasgo más llamativo de todos era la forma de a las casas a través del techo.

Por lo menos en cuarenta de las 139 casas excavadas se hallaron pinturas murales con motivos geométricos, animales y humanos de forma aislada o formando conjuntos, así como escenas de caza, de baile, rituales con buitres comiendo cadáveres.

Destaca la decoración a base de relieves de figuras de barro en las paredes, que representaban cabezas de animales testas o cuernos de toro, animales enteros como leopardos, jabalíes o figuras femeninas seguramente alguna diosa de la fertilidad. También se hallaron figuritas de animales y diosas de la fertilidad, cerámica y otros materiales.

Los edificios de Çatal Hoyuk quedaron clasificados en tres tipos: las casas de habitación, los grandes santuarios y las pequeñas capillas.

Mellaart planteó la hipótesis de que Çatal Hüyük era un centro religioso donde “los santuarios mayores servían para el culto público y podían ser habitados puntualmente durante las grandes celebraciones, las capillas eran las residencias habituales de los altos sacerdotes y las casas normales, las de los sacerdotes de menor rango”.

Cultura y rituales

Los pobladores de Çatalhoyuk enterraban a sus muertos dentro de la aldea. Han sido encontrados restos humanos en hoyos debajo de los suelos de las estancias, especialmente bajo los hogares, las plataformas de las habitaciones principales y las camas.

Los cuerpos eran plegados al máximo y, a menudo, introducidos en cestos o envueltos en esterillas rojas. Los huesos desarticulados de algunas tumbas sugieren que los cuerpos pudieron ser expuestos al aire libre durante un tiempo, antes de ser recogidos y enterrados.

En ciertos casos, las tumbas han sido removidas y las cabezas de los individuos separadas del esqueleto, pudiendo haber sido usadas dichas calaveras de manera ritual, ya que algunas han sido encontradas en otras zonas de la comunidad.

Varios cráneos fueron emplastados y pintados con ocre para recrear la cara humana, una costumbre más característica de los sitios neolíticos de Siria y Jérico, que de yacimientos más cercanos.

Se han hallado restos de hasta en cuarenta edificios que parecen dedicados a sepulcros y santuarios. En los muros de estos santuarios se encontraron frescos que mostraban escenas de caza, danzas rituales, hombres con penes erectos, representaciones en rojo de los ahora extintos uros [1] y ciervos, así como buitres precipitándose sobre figuras descabezadas.

Un fresco del nivel VII que aparenta representar a la aldea, con los dos picos gemelos del volcán Hasan Dagi al fondo, se cita frecuentemente como el mapa más antiguo del mundo y la primera pintura paisajística del 6600 a. C.

Algunos arqueólogos cuestionan tal interpretación. Stephanie Meece argumenta que el fresco es más parecido a la piel de un leopardo que a un volcán, a un diseño geométrico decorativo que a un mapa.

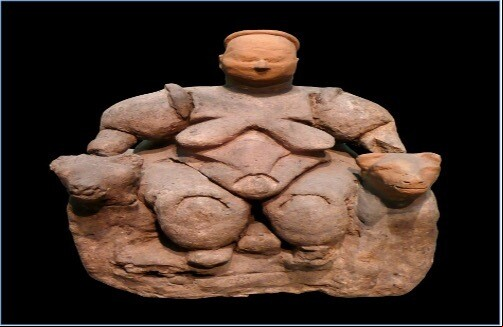

Modelados en relieve, en los muros de estos santuarios hay personajes femeninos, con mujeres en posición de dar a luz y la figura de la Diosa Madre dominando animales, cabezas de animales, como leopardos, cabras, osos y, destacando entre todos ellos, los bucráneos de arcilla provistos de verdaderos cuernos de toros.

Las características figurillas de mujer hechas de arcilla o piedra descubiertas por todo el asentamiento, dentro y fuera de sus muros, incluso en el interior de recipientes para conservar el grano, pertenecen a los niveles superiores del yacimiento que son los más recientes.

Aunque según algunos investigadores no se han encontrado aún templos claramente identificables, es indiscutible que las tumbas, los murales y las figurillas sugieren que la población de Çatalhoyuk poseía una religión compleja, rica en simbología y que se reunían en ciertas salas, abundantes en tales hallazgos, que serían capillas o zonas de encuentro.

Economía y sociedad

Los pobladores de Çatalhoyuk vivían de manera relativamente igualitaria, sin que tengamos constancia de que existieran clases sociales, ya que no se han encontrado hasta ahora casas con características diferenciadas, que pertenecieran a la realeza o a la jerarquía religiosa.

Las investigaciones más recientes también revelan poca diferenciación social basada en el género, recibiendo una alimentación equivalente tanto hombres como mujeres y, aparentemente, con un estatus social similar relativo, hecho establecido como propio de las culturas paleolíticas.

Las enfermedades más corrientes entre la población del asentamiento fueron la anemia, la artritis y la malaria, endémica en la región debido a unos pantanos cercanos. La esperanza de vida sería de unos 34 años para los hombres y de 29 años para las mujeres, aunque algunos individuos pudieron llegar a los 60 años.

En los niveles superiores del sitio resulta evidente que los habitantes de Çatalhoyuk fueron ganando conocimientos en la agricultura y en la domesticación de animales.

Se cultivaban los cereales como el trigo y la cebada, así como guisantes, garbanzos, lentejas y lino, mientras que de los árboles de las colinas circundantes se recogían frutos como almendras, pistachos y manzanas.

Se extraían aceites vegetales de plantas y semillas, así como una especie de cerveza. Aunque la mayoría de las proteínas animales procedían de la pesca y de la caza como ciervos, jabalí y onagro [2], la oveja ya había sido domesticada y las evidencias sugieren que los bóvidos comenzaban a estarlo también.

La elaboración de cerámica y la fabricación de utensilios de obsidiana obtenida en el volcán Hasan Dagi eran industrias florecientes, lo cual les permitía mantener relaciones comerciales con puntos distantes de la península de Anatolia, obteniendo a cambio conchas del mar Mediterráneo y sílex de Siria.

También trabajaban la madera y el cobre, siendo los artesanos de Çatalhöyük expertos en su fundición, lo cual supondría el ejemplo más antiguo de actividad metalúrgica en el Oriente Próximo.

La lista de productos que manufacturaban estos artesanos incluiría puntas de flecha, lanzas y puñales de obsidiana o de sílex, mazas de piedra, figurillas en piedra y arcilla cocida, prendas textiles, cuencos y otros recipientes de madera o cerámica, y joyería hecha con perlas o cobre.

Gracias al clima seco de esta zona se han conservado restos de tejidos de excelente calidad. También se han encontrado sellos de arcilla para estampar los trajes con diversos dibujos, cuyo diseño guarda muchas semejanzas con los de las alfombras turcas actuales.

Religión

No hay pruebas que demuestren segregación sexual en el ámbito cívico. Tampoco hay pruebas de la existencia de una clase sacerdotal, aunque sí se han encontrado figuras con fines religiosos.

Estas están divididas en las características Venus paleolíticas, estatuas de mujeres de grandes atributos que pueden representar a la diosa madre y a la fertilidad, así como estatuas de cabezas de toros y animales de la zona, por lo que se intuye la existencia de, por lo menos, una creencia totémica.

Un rasgo distintivo de Çatalhoyuk son sus estatuillas femeninas. Mellaart sostenía que estas figurillas realizadas esmeradamente en materiales tan diversos como mármol, calizas azules y pardas, esquisto, calcita, basalto, alabastro y arcilla, representaban una deidad femenina del tipo Diosa Madre.

Aunque existía también un dios masculino, el número de las figurillas femeninas era muy superior y este dios no aparece realmente hasta después del nivel VI, habiéndose identificado, hasta la fecha, 18 niveles. Las figurillas fueron encontradas, ante todo, en zonas que Mellaart consideraba que fueron capillas.

La imponente diosa sentada en un trono flanqueado por dos felinos fue hallada dentro de un recipiente usado para almacenar el grano, lo que le sugirió a Mellaart que era una deidad que aseguraría la cosecha o protegería las provisiones almacenadas.

Mientras Mellaart excavó cerca de doscientos edificios en cuatro temporadas, actualmente Ian Hodder dedica una temporada entera a excavar un único edificio. Durante los años 2004 y 2005, Hodder y su equipo comenzaron a creer que el modelo propuesto por Mellaart de una cultura de signo matriarcal era falso.

Habiendo encontrado solamente una figurilla similar al modelo de Diosa Madre que Mellaart propugnaba, entre la gran cantidad de ellas desenterradas, Hodder decidió que el yacimiento no ofrecía suficientes indicios como para establecer si era una cultura matriarcal o patriarcal, sino que apuntaba más bien hacia una sociedad relativamente igualitaria.

La catedrática Lynn Meskell expone, en apoyo de esta teoría, que mientras en las excavaciones iniciales se encontraron sólo 200 estatuillas, los nuevos trabajos han desenterrado 2.000, de las cuales muchas son de animales y únicamente un 5% de las figurillas son de mujeres.

Se cree que algunos de los edificios del asentamiento pudieron estar dedicados al culto. Aunque no se sabe nada de las creencias de esta gente. Sin embargo, si se sabe que la muerte formaba una parte muy importante de este desconocido culto, probablemente adoraran a dioses ctónicos [3], más que a dioses celestes por la representación figurativa del toro y de las Venus.

Curiosamente, en Jordania hay un yacimiento en el altiplano de Ba´ja de 9.000 años de antigüedad donde se encontró, como en Çatal Hoyuk, el cuerpo de una niña que fue bautizada como Yamila, la bella, con un ajuar funerario, donde había un collar y que fue enterrada dentro de su propia casa por lo que el culto a los muertos y su ritual de enterramiento doméstico.

Hay continuo cultural común en un marco geográfico concreto con símbolos comunes y desarrollado a partir de un grupo anterior o puede ser una coincidencia debido a un desarrollo ritual separado e independiente, sin o, pero que en paralelo desembocaron en el mismo ritual de enterramiento.

Estudios médicos

Çatal Hoyuk: así era el asentamiento más antiguo del mundo. En 1961, el joven arqueólogo británico James Mellaart sacó a la luz en Turquía una de las ciudades más antiguas del mundo, Çatal Hoyuk, un asentamiento con hasta 15 niveles de ocupación y una cronología que abarcaba aproximadamente desde 6700 a.C. hasta 5650 a.C.

El prestigioso bioantropólogo estadounidense Clark Spencer Larsen, de la Universidad Estatal de Ohio, realizó un estudio sobre su población basado en los datos proporcionados por más de 25 años de excavaciones en el yacimiento.

Los resultados obtenidos fueron sorprendentes pues las personas que lo habitaron hace 9.000 años sufrieron estrés, violencia, hacinamiento y enfermedades.

Larsen y su equipo publicaron en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, un artículo donde analizan con detalle los restos vegetales y animales del asentamiento, y han estudiado 725 restos humanos, datados entre los años 7100 al 5950 a.C.

El hacinamiento de la población y la falta de higiene tuvieron otras funestas consecuencias pues los habitantes empezaron a sufrir más infecciones. Hasta un tercio de los huesos estudiados presentan señales de infección.

A partir del análisis de los isótopos de los huesos, los investigadores han podido conocer los alimentos que consumían los antiguos pobladores de Çatal Hüyük, sobre todo trigo, cebada, centeno y algunas plantas salvajes. Además, el constante aumento de la población provocó un incremento del esfuerzo para poder alimentar a todo el mundo.

Este sistema tuvo otra consecuencia inesperada: la aparición de caries dentales. Entre el diez y el trece por ciento de los habitantes de Çatal Hoyuk presentaba los típicos orificios causados por esta enfermedad, resultado de una dieta rica en grano.

Para poder acomodar a la creciente población, las casas en Çatal Hoyuk se construían pegadas unas a otras, sin espacio entre ellas, y las personas salían y entraban por escaleras que iban hasta el tejado.

Los corrales y pozos de desechos estaban muy cerca de las viviendas. Los muros de las casas se recubrían con arcilla, y los análisis han revelado materia fecal en ella, tanto animal como humana, lo que demuestra que las condiciones eran bastante insalubres.

El análisis de 93 cráneos del yacimiento ha evidenciado que unos 25 tenían facturas cicatrizadas, de los cuales, doce de ellos presentaban pruebas de haber sido atacados más de una vez, ya que tenían entre dos y cinco heridas producidas en momentos diferentes. Al parecer, estas heridas fueron hechas con objetos contundentes.

La mayoría de las víctimas son mujeres y las investigaciones revelan que fueron atacadas normalmente por la espalda. Para Larsen la presencia de estos actos violentos podría ser el resultado de las inevitables tensiones que provocó en el asentamiento el constante aumento de la población y los retos que presentaba la convivencia entre tantas personas.

Larsen cree que todos estos factores permiten conocer mejor la evolución de las formas de vida humanas a lo largo de la historia.

Hoy en día Çatal Hoyuk sigue siendo un gran misterio como lo es Gobekli Tepe. Se sabe que aparte de esta ciudad existieron otras como Nevali Çori o Çanoyu en todo lo que es el sur de Turquía. Habitó una cultura que fue anterior a la primera cultura oficial, no se ha datado el grupo étnico al que pertenecen estos cuerpos.

Bibliografía

Balter, Michael. “The goddess and the bull”. 2009. Routledge.

Hodder, Ian. “Religión in the emergence of civilization Catalhoyuk as a case study”. 2010. Cambridge University Press.

Hodder, Ian. “The leopard’s tale”. 2006. Thames&Hudson.

Mellaart, James. “Ҫatalhöyük: A Neolithic Town in Anatolia”. 1967. McGraw-Hill.

Shillito. Lisa-Marie. “Daily Activities Diet and Resource Use at Neolithic Ҫatalhöyük”. 2011.

[1] Es una subespecie de mamífero artiodáctilo extinta perteneciente al género Bos de la subfamilia Bovinae. Se estima que apareció en la península ibérica hace 800.000 a 700.000 años y que posteriormente se extendió por el norte de Europa. Desapareció paulatinamente debido a la caza, el retroceso de los bosques y la domesticación.

[2] Mamífero artidáctilo, estrechamente emparentado con el asno y el caballo, nativo de las áreas desérticas del Medio y Lejano Oriente, desde Siria hasta el Tibet. Es un poco mayor que el asno doméstico, alcanzando los 300 kg de peso y los dos metros de longitud, con las piernas un poco más cortas en comparación, el pelaje bayo o colorado, y una línea negra sobre la espina dorsal.

[3] Designa o hace referencia a los dioses o espíritus del inframundo, por oposición a las deidades celestes. A veces también se los denomina telúricos.