Necesitamos tu ayuda para seguir informando

Colabora con Nuevatribuna

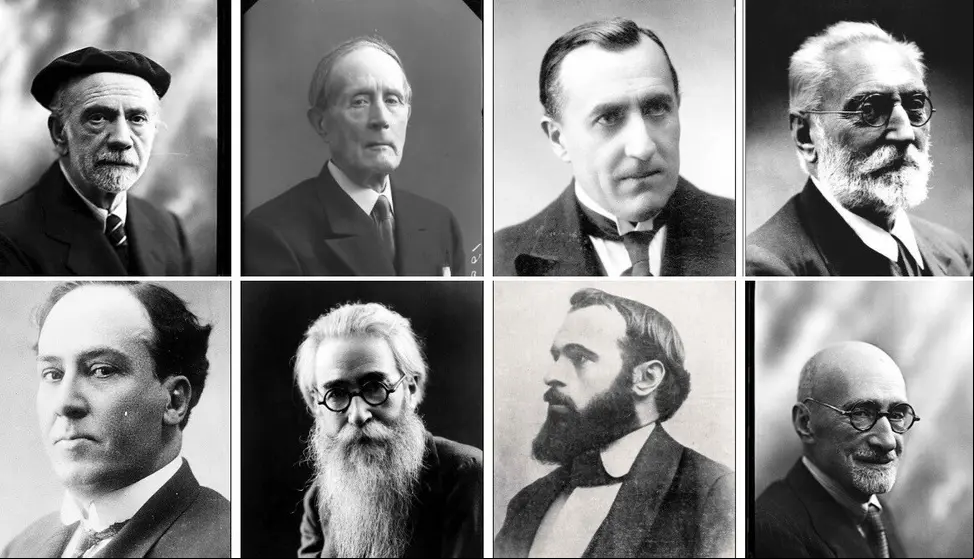

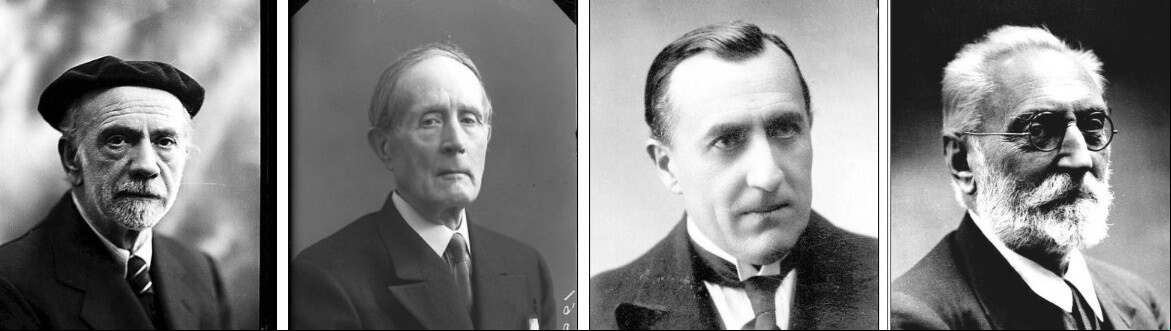

La generación del 98 hunde sus raíces en el pasado inmediato, y respecto de su influencia, significación y valores, podemos afirmar que se prolongan bastante más allá del periodo estrictamente finisecular. Buena parte de su temática estuvo tomada del regeneracionismo, en especial de Costa, a quien Unamuno designó como nuestro hermano mayor, mientras que Azorín lo presentó como el político ejemplar.

Podemos comprobar que en todos los escritores de la época hay latente un nacionalismo regenerador, que parte de la base de que la mayoría de los problemas del país debieran ser solventados mediante una inmersión en la propia historia y en su esencia nacional.

Se trata de la primera generación en la historia española que se sintió, como grupo, con una tarea colectica a realizar

Se trata de la primera generación en la historia española que se sintió, como grupo, con una tarea colectica a realizar, aunque ésta se concretara poco o consistirá en una serie de actos carentes de la necesaria continuidad. Puede decirse que fue la primera generación que se sintió intelectual, es decir, como profesionales de la cultura, pero con una misión que trascendía la dedicación a una parcela de la misma.

La protesta de algunos intelectuales por el trato dado a los anarquistas en Monjuitch reviste un gran paralelismo con lo sucedido en Francia. Unamuno o Machado establecieron un paralelismo entre ellos.

El naturalismo realista perdurará, la cuestión central de la narrativa de la época fue una peripecia vital convertida en símbolo de una situación.

No conviene olvidar que no sólo se produjo un cambio estético, sino también otro respecto de las condiciones sociales de la tarea literaria con la aparición de nuevas editoriales o incluso fenómenos como la Extensión Universitaria demuestran que había un público más amplio que el existente en la primera etapa de la Restauración.

Lo que caracteriza a esta generación es más que nada una actitud crítica respecto de la España que les había tocado vivir; no en vano un hombre de la generación posterior como es Azaña, afirmó que la protesta les daba sentido como grupo.

Si se repasan las actuaciones políticas de todos ellos, la sensación predominante es la inconstancia cuando no la inconsecuencia. Azorín por ejemplo afirmó que no había nada más abyecto que un político, pero acabó siendo subsecretario. Muy a menudo dieron la sensación de carecer de un programa concreto o de una disciplina para realizarlo o simplemente para convencer a los demás.

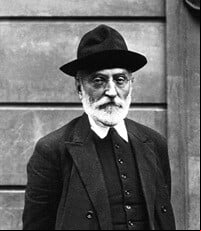

Unamuno mantuvo siempre una insobornable postura de independencia y un talante liberal y crítico respecto de la vida pública española, pero su trayectoria personal no estuvo exenta de contradicciones.

Los de la generación del 98 fueron más liberales que demócratas

Esta generación es por tanto, individualista y de talante liberal pero el irracionalismo finisecular condujo a no pocos a la derecha. En todo caso fueron más liberales que demócratas. Unamuno escribió que fue lo primero y no lo segundo.

Hay rasgos colectivos de esta generación. Pero no se debe olvidar que en cuanto a fórmulas estéticas de pluralidad fue también un rasgo característico y itido por cuantos formaban parte de ella. Unamuno aseguró que a ellos solo les había unido el tiempo y un común dolor, y Machado afirmó que, a partir de esta experiencia común, cada cual el rumbo siguió de su locura.

Ha sido frecuente en esta generación distinguir, desde un punto de vista literario, entre los preocupados de los aspectos puramente formales y quienes utilizaron la literatura para una reflexión doctrinal o filosófica.

De acuerdo con estas tesis tradicionales resultarían antitéticos modernismo y generación del 98. Sin embargo, lo cierto es que la preocupación por el ser de España se dio tanto en Valle Inclán o Juan Ramón Jiménez como en Unamuno.

El Machado modernista de las Soledades pasó por el descubrimiento del paisaje castellano para concluir en una prosa de aliento ético y crítico, destinada a crear una moral colectiva. No hubo dos mundos en conflicto sino versiones diferentes, siempre individualista, de la pertenencia a una misma generación.

Blasco Ibáñez acabaría por convertirse en un novelista cosmopolita, cuya temática desbordaba la que inicialmente había centrado su tarea creativa. En su Valencia agraria donde tenía su feudo electoral, Blasco Ibáñez amplio la temática y los recursos estilísticos del naturalismo para presentar un panorama que sí inducía a la reivindicación política, era porque no se detenía en los planteamientos negativos de la escuela literaria, sino que implicaba también una reivindicación de la acción contra los males denunciados.

Las comedias grotescas de Arniches tenían una clara herencia regeneracionista y un ansia de poner remedio a los males políticos tradicionales de España desde una óptica de un humor en el fondo desgarrado e impotente. Marquina, en su teatro poético prefirió una nostalgia que también encuentra puntos de o con el 98.

No sólo con el comienzo del siglo no prescribió el naturalismo, sino que tampoco lo hizo el liberalismo de origen krausista vinculado a la generación de 1868. Debemos recordar que Giner no murió hasta el año 1915 y Azcárate desapareció en el año 1917.

Quien habría de ser heredero de la tarea de Giner, Cossío recordó con mucha razón, que esta actitud era radical como ninguna, pero antirrevolucionaria por esencia al estar fundamentada en la lenta transformación de las actitudes más íntimas, pero también más decisivas.

Mucho más próximo estuvo Machado que en unos versos escritos a la hora de la muerte de Giner que recordaría bellamente la estela que había dejado sobre la cultura y la sociedad española:

¿Murió?... Sólo sabemos

que se nos fue por una senda clara,

diciéndonos: hacedme

un duelo de labores y esperanzas.

El Centro de Estudios Históricos del año 1909 proporcionó un conocimiento científico de esa intrahistoria que era preocupación esencial de esta generación. La herencia gineriana no puede limitarse a una tendencia en el pensamiento, sino que era ante todo un talante; uno de los discípulos de Giner, Rafael Altamira, el historiador más conocido de la época, lo resumía en la tolerancia, la organicidad del pensamiento y la justeza en el respeto a la realidad.

Altamira fue el principal animador de la Extensión Universitaria. Donde expandía la divulgación de la tarea docente superior en los medios proletarios. Fue promotor de un acercamiento con los países hispanoamericanos.

Las artes de la primera década y media del siglo XX dieron un paso hacia Europa y con una voluntad al mismo tiempo de adentrarse en la peculiar esencia de lo español o de sus variedades regionales. En ambos casos encontramos algo parecido en el mundo literario.

En la arquitectura española existió una voluntad de monumentalismo en los edificios públicos que pude considerarse paralela a otros fenómenos europeos.

Lo más característico de la época en la arquitectura española es que estuvo en la vanguardia de la europea y fue la arquitectura modernista que alcanzó difusión fuera de Cataluña, pero que las principales realizaciones del modernismo se dieron en esta región.

Se puede considerar que la arquitectura modernista vino a constituir unos procedimientos y técnicas de construcción modernos y por el deseo de rememorar el pasado, presentes a través de la decoración y las llamadas artes menores. El modernismo catalán es consecuencia de la pujanza de una sociedad que tiene su aspecto económico pero también su vertiente política.

La escultura debido a su propia condición y características lo hizo menos susceptible a la recepción de las novedades estéticas del fin de siglo. Cuando los pintores modernistas quisieron homenajear al Greco en Sitges, encargaron para conmemorarlo una estatua sujeta a los patrones clásicos.

En la pintura española nos encontramos una idéntica contraposición como sucedía en las otras artes en cuanto a la innovación modernizadora y la pertinaz resistencia al cambio.

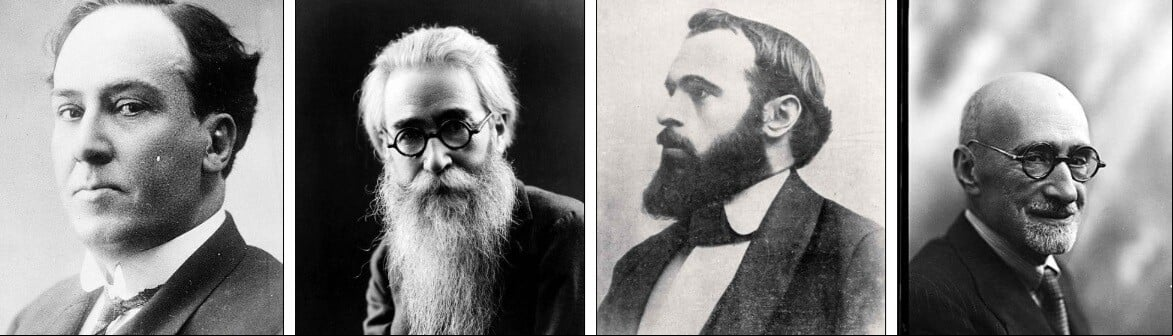

Los pintores españoles mayoritariamente fueron a formarse a París centro de la vanguardia internacional, poniéndose en o con lo más avanzado de ella y protagonizándola.

Este trabajo en París no les hizo triunfar en España, pues su éxito fue tardío e incompleto. A parte de Picasso, los éxitos internacionales de pintores como Zuloaga o Anglada Camarasa no fueron reconocidos sino mucho posteriormente, sin embargo Sorolla tuvo mejor fortuna.

La pintura española en los primero quince años del siglo XX tuvo tres focos principales y cada uno con su peculiaridad propia. En Madrid destacaba por su conservadurismo pictórico, Barcelona estaba en o mucho más estrecho con París y Bilbao jugó un papel intermedio.

Madrid margino en sus exposiciones nacionales a pintores como Regoyos o Vázquez Díaz y sin embargo, premiaron a representantes de la pintura histórica o aquellos pintores que tocaban una temática social pero que tuvieran un tratamiento convencional.

Sin embargo, Sorolla que estaba viviendo en Madrid obtuvo sonoros éxitos a pesar de no ser un vanguardista no impresionista y cabe calificar su pintura como un iluminista dotada de una gran capacidad técnica que tuvo influencias distintas creándose su propio estilo.

Francisco Pradilla era un clásico de la pintura histórica y era considerado como el segundo pintor más importante de la capital. Sin embargo, Aureliano Beruete que era un pintor culto con influencia del impresionismo fue relegado a un papel secundario.

En Bilbao el desarrollo de su industria pesada creó una nueva pintura muy en o con Europa. Fueron los pintores vascos los primeros que viajaron a París. Zuluoga lo hizo, pero antes había pasado por Roma, Debemos destacar el papel de Adolfo Guiard que estuvo muy influenciado por Degas.

Destaca Darío de Regoyos que estaba conectado con las vanguardias europeas y era habitual expositor en las exposiciones que se celebraban en la capital parisina.

Posteriormente, Bilbao fue perdiendo ese componente puntero de la pintura europea y se fue hacía una tendencia más regionalista de tipos y costumbres. Zuloaga no se limitó a la especificidad vasca sino también a la castella.

Barcelona fue el centro de la vanguardia por excelencia y no es una casualidad que Picasso fuera a París. Los primeros os ya se produjeron a finales del siglo XIX, debido a la presencia de Santiago Rusiñol y Ramón Casas quienes tuvieron la influencia de Degas.

Además de Picasso, destaca el éxito de Anglada Camarasa cuyo cromatismo fulgurante tiene similitud con la pintura vienesa del momento.

BIBLIOGRAFÍA

Caro Baroja, Julio “Los Baroja (memorias familiares)”. 1972. Taurus. Madrid.

De la Encina, Juan. “La trama del arte vasco”. 1981. Espasa Calpe. Madrid.

Fernández Almagro, Melchor. “Vida y literatura de Valle Inclán”. 1983. Taurus. Madrid.

Gómez Molleda, María Dolores. “Unamuno, agitador de espíritus, y Giner de los Ríos”. 1976. Universidad de Salamanca.

Gullón, Ricardo. “Autobiografía de Unamuno”. 1964. Gredos. Madrid.

Mainer, José Carlos. “La edad de plata 1902-1939”. 1981. Cátedra. Madrid.

Peña, María del Carmen. “Pintura de paisaje e ideología. La generación del 98”. 1982. Taurus. Madrid.

Simó, Trinidad. “Joaquín Sorolla”. 1980. Vicent García. Valencia.

Tuñon de Lara, Manuel. “Antonio Machado, poeta del pueblo”. 1967. Nova Terra. Barcelona.