Necesitamos tu ayuda para seguir informando

Colabora con Nuevatribuna

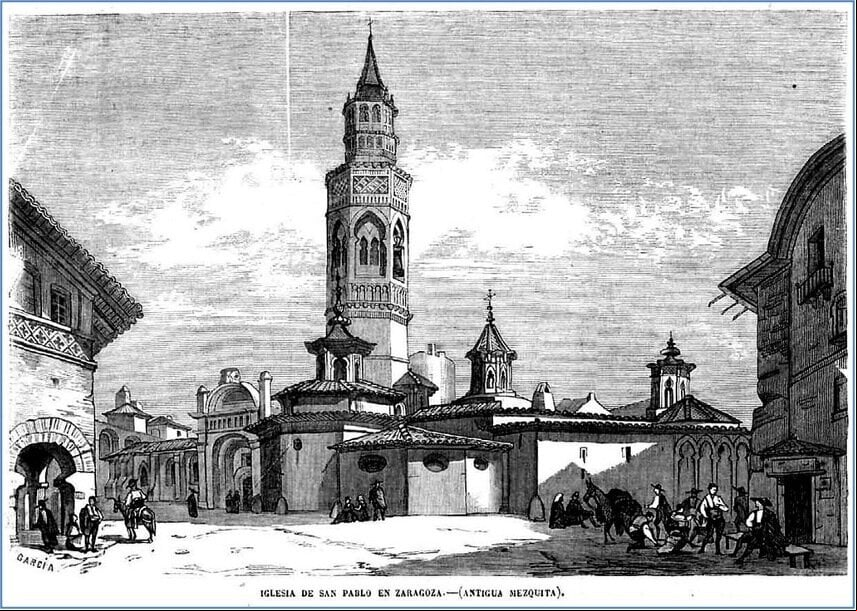

La presencia musulmana en España duró casi ocho siglos y todos hemos leído de la importancia de esta cultura en la califal Córdoba, Sevilla o Granada. Sin embargo, la presencia musulmana en Zaragoza fue muy importante y un foco de cultura increíblemente importante como veremos posteriormente. Mi intención es poner en su conocimiento este papel de la Zaragoza musulmana.

- La Taifa de Zaragoza

- Sociedad, economía y cultura

- La demografía

- Grupos de población. La convivencia de culturas

- La economia

- La agricultura

- La industria

- El comercio

- La cultura

- Las letras y las ciencias en época tuyibí

- El esplendor cultural hudí

- Música y poesía

- La continuidad cultural con el gobierno almorávide

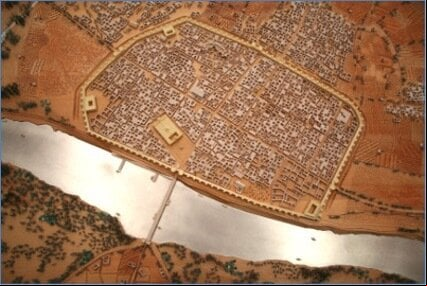

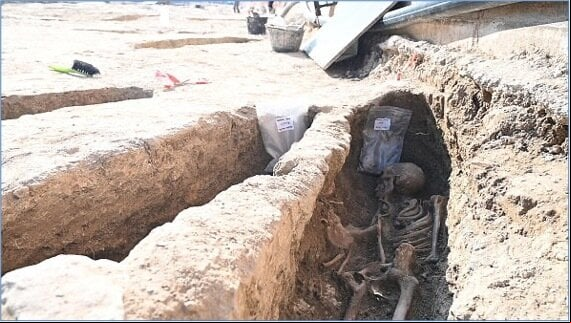

Recientemente se han encontrado hallazgos en la ribera del río Huerva que nos obligan a redefinir los límites geográficos y demográficos de la Zaragoza musulmana.

El descubrimiento de una necrópolis junto a parte de un arrabal musulmán en la calle Pomarón, ha provocado que se hayan ampliado lo que se consideraba la ciudad musulmana. Posteriormente, apareció otra necrópolis musulmana datada del siglo XI.

Ya existían testimonios de cronistas andalusíes que hablaban de la ciudad de Zaragoza con una población de unos 50.000 habitantes

Una cifra que otros historiadores rebajaron a 25.000 habitantes y que ahora empiezan a asumir como cercana a la realidad con estos hallazgos. Con todo, también hay quien dio verosimilitud a los testimonios de Al-Kardabús desde mucho antes de que aparecieran los primeros restos en Pomarón.

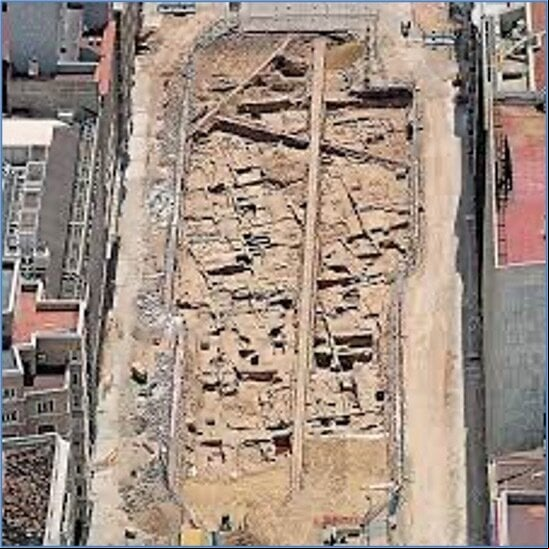

El arquitecto Javier Peña realizó estudios en la década de 1980, donde situaba a Zaragoza como una de las grandes ciudades europeas. Basándose en la lógica urbana de la ciudad, la Zaragoza islámica debía acabar en la Puerta del Carmen, con algo más de 135 hectáreas y se alcanzarían los 50.000 habitantes. Esta teoría se vio reforzada a comienzos de siglo, cuando en el año 2002 apareció bajo el paseo Independencia el arrabal de Sinhaya.

Como estamos viendo, la extensión de Saraqusta era mayor de lo que se creía hasta ahora, suponen que la población islámica de Zaragoza en el siglo XI fuese incluso superior a los 50.000 habitantes ya mencionados por los cronistas musulmanes de la época.

El historiador norteamericano George T. Beech, recogió todos estos datos en una publicación del año 2008 y definió la Zaragoza musulmana como uno de los centros intelectuales de la época.

El arquitecto Javier Peña también se muestra convencido de que todavía pueden aparecer más restos en otros puntos de la capital aragonesa. Señala especialmente el campamento islámico del sitio de Abderramán III en el año 935, que, a diferencia de otros historiadores, el zaragozano lo sitúa en el Actur.

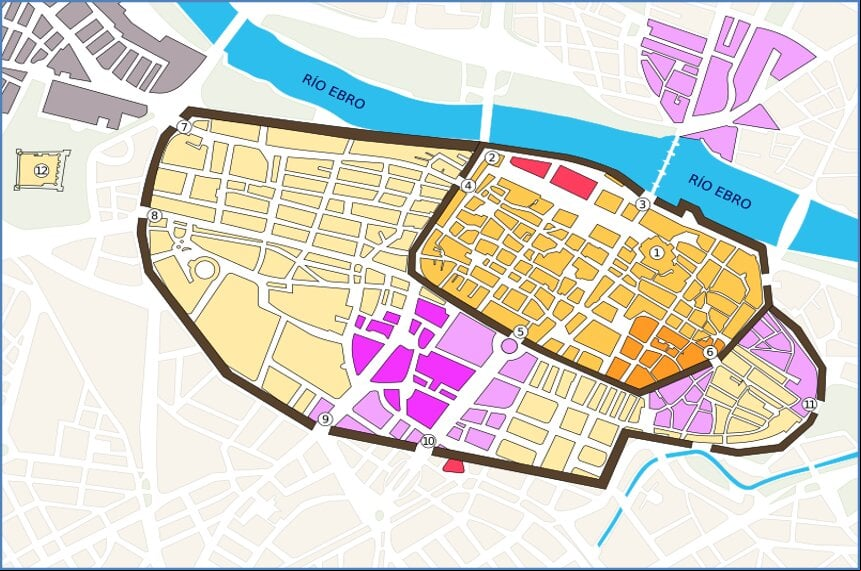

1. Mezquita Blanca (Aljama) / 2. La Zuda / 3. Puerta de Alcántara / 4. Puerta de Toledo / 5. Puerta Cinegia / 6. Puerta de la Alquibla (o de Valencia) / 7. Puerta de Sancho / 8. Puerta del Portillo / 9. Puerta de Baltax / 10. Puerta de las Santas Masas / 11. Puerta de Tenerías

12. Palacio de la Aljafería (Alcazaba) Medina Saraqusta Judería

Barrios mozárabes Arrabales Zoco Almusara.

Javier Peña dice que Abderramán III hablaba de que se había establecido en al-Jazira (la isla), y cree que podría estar en la avenida Pirineos, ya que a ambos lados pasan dos brazos abandonados del Ebro.

La Taifa de Zaragoza

Fue una taifa independiente entre los años 1018 y 1110, esto es, desde la desintegración del califato de Córdobaa principios del siglo XI hasta que fue conquistada por los almorávides en el año 1110. Experimentó un extraordinario auge político y cultural con los reinados de Al-Muqtádir, Al-Mutaman y Al-Mustaín II en la segunda mitad de dicho siglo.

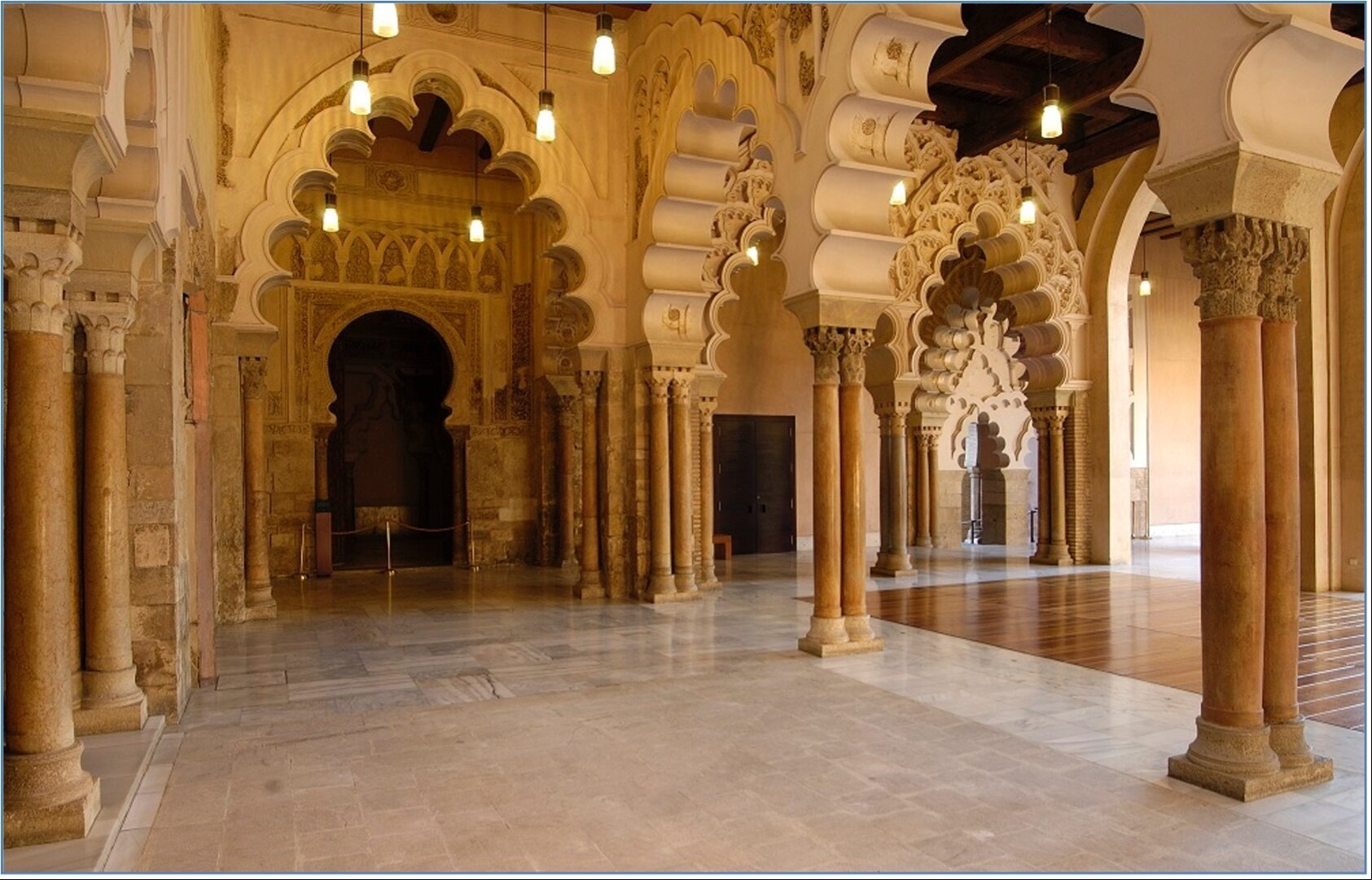

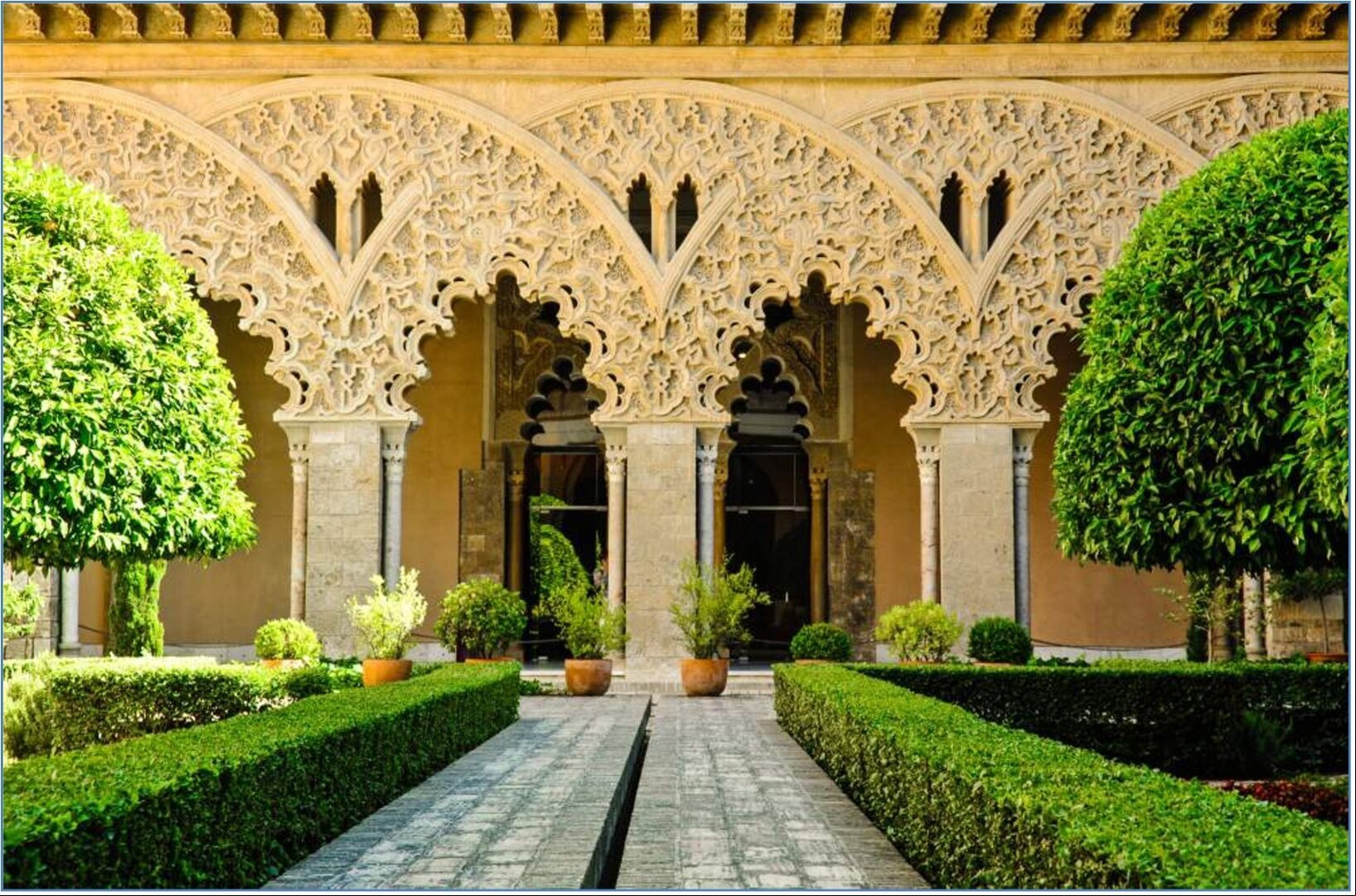

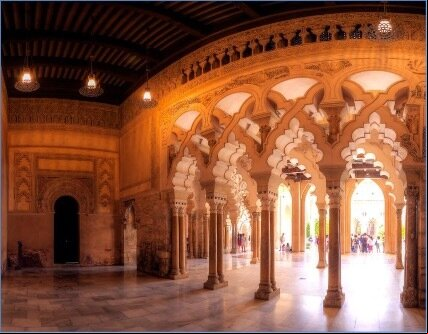

El legado intelectual y artístico más sobresaliente se podría resumir en la construcción del Palacio de la Aljaferíay en la creación de la primera escuela estrictamente filosófica andalusí, cuya figura descollante es Avempace, que nació en Zaragoza entre los años 1070 y 1080, y tuvo que emigrar de la ciudad hacia el año 1118 tras la conquista cristiana.

Sociedad, economía y cultura

El islam fue una cultura predominantemente urbana, que buscaba asentar sus ciudades a orillas de los ríos, pues la base de su economía era agrícola, destacando en el cultivo de regadío.

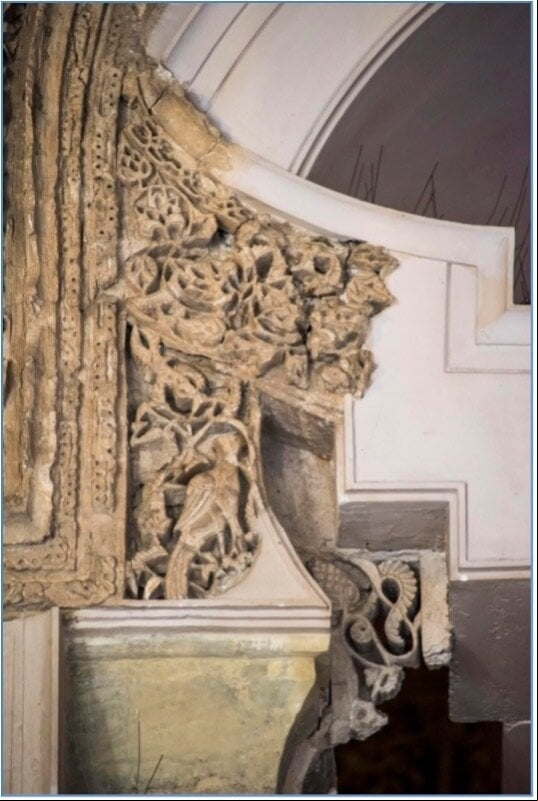

musulmana con un pájaro

Por esta razón desechaban poblar en altura y, de este modo, no ocuparon efectivamente las zonas pirenaicas, en las que se limitaron a controlar el tráfico de personas y mercancías mediante pasos fortificados a la entrada de los valles.

Es esta la razón de que los nobles y eclesiásticos cristianos, que eran quienes más tenían que perder con la llegada del islam, se asentaran en el norte, donde comenzaron a organizar monasterios e iglesias en torno de las cuales se desarrollaría, lo que será conocido primero como Condado de Aragón que fue una Marca Hispánicadependiente del Imperio carolingio y luego como Reino.

Los musulmanes ocuparon las ciudades ya existentes, aunque muy deterioradas, del bajo imperio romano y la civilización visigoda, restituyéndolas a un nuevo esplendor.

Fue el caso de Huesca, Tarazona, Calahorra y, por supuesto, de Zaragoza. En otros casos fundaron ciudades de nueva creación, como son Tudela, Calatayud, Daroca o Barbastro.

Desde su fundación romana, Zaragoza es la ciudad más importante del valle medio del río Ebro, y ha mantenido su posición de capital de esta región hasta la actualidad.

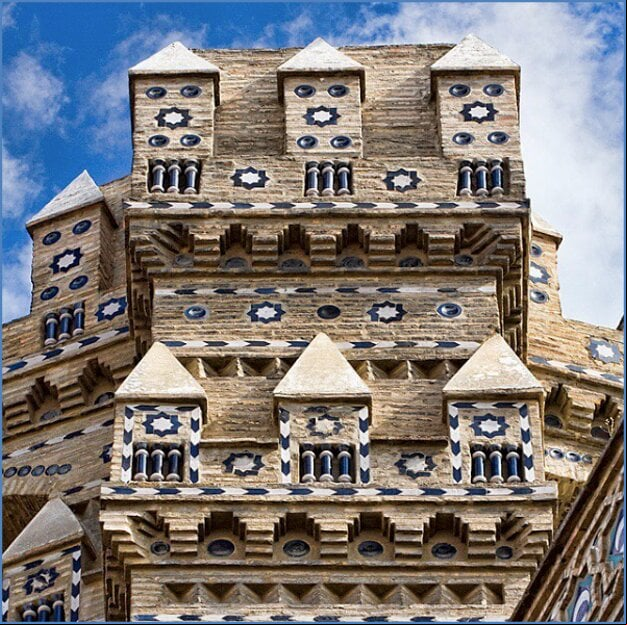

Zaragoza era una de las ciudades más importantes y populosas de al-Ándalus, mayor que Valencia y Mallorca y siendo solo superada por Córdoba, Sevilla y Toledo. Zaragoza tiene una gran extensión, populosa y amplia. Tiene anchas calles y vías, y bellas casas y viviendas. Está rodeada de jardines y vergeles, y tiene una muralla construida en piedra, inexpugnable.

Así lo atestigua el célebre geógrafo Al-Idrisi, describiendo la ciudad de Zaragoza, que fue llamada Medina Albaida, o ciudad blanca, no solo por sus enlucidos de cal, sino por la presencia del alabastro en sus murallas, palacios y edificios.

La demografía

A la llegada de los árabes, la ciudad, aunque mantenía la muralla de Cesaraugusta de sillares, no estaba ocupada en todo su espacio intramuros, y había solares en ruinas, como el que ocupaba el teatro romano, ya desmantelado. Así, a principios del siglo VIII, la ciudad no llegaba a los 10.000 habitantes.

Debido a la prioridad urbana de la civilización islámica, Zaragoza asiste a un lento crecimiento de la población durante los siglos VIII y IX, pero no fue hasta el gobierno de la dinastía de los Banu Qasi, a mediados del siglo IX, que la población crece de modo hasta habitar los primeros arrabales extramuros.

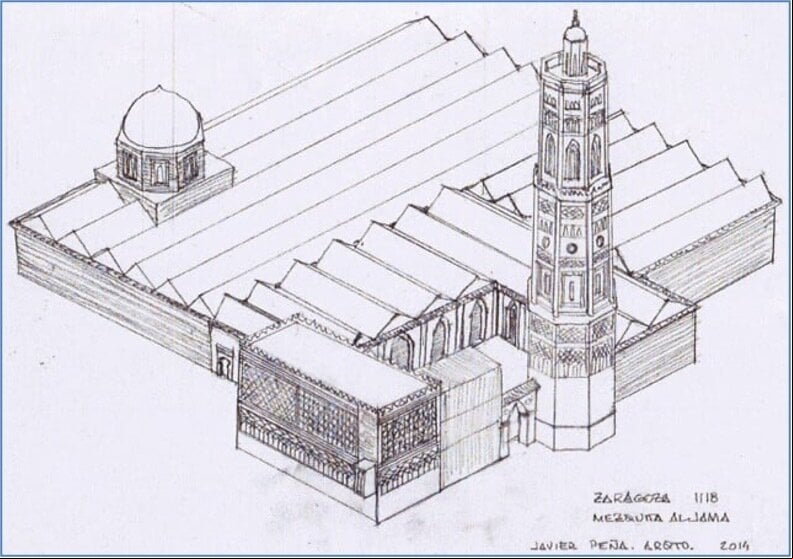

De este crecimiento da cuenta la ampliación, en el año 856, de la mezquita aljama. En el siglo x la población, según estimación del cálculo por hectáreas de la medina completa, iría de 15. 000 habitantes a comienzos del califato, hasta los 18. 000 o 20. 000 a finales.

Pero el crecimiento más importante se experimentó con la Taifa independiente a lo largo del siglo XI. Lleno todo el espacio de la ciudad romana en el año 1023, se hizo necesario un nuevo recrecimiento de la mezquita, y los arrabales se extendieron por todo el perímetro habitable de la ciudad fuera de la medina, hasta el punto de hacerse necesario un segundo muro de tapial que tenía portillos que coinciden en su lugar con las actuales Puerta del Duque de la Victoria, Puerta del Carmen y El Portillo.

En esta época hay varios arrabales situados al sur, como era el arrabal de Sinhaya, tomando su nombre de la tribu bereber asentada allí, actualmente Puerta Cinegia, al este arrabal de Las Tenerías, o barrio de curtidores y al norte de la ciudad estaba el arrabal de Altabás, al otro lado del puente, en la margen izquierda del río Ebro, donde se situaban los carniceros y el matadero, y pudo llegar con Al-Muqtádir, en la segunda mitad del siglo XI, a los 25.000 habitantes.

Grupos de población. La convivencia de culturas

Los pobladores de la ciudad de Zaragoza pertenecían a distintos grupos étnicos. La clase dominante llamada jassa, que no era muy numerosa, era la de los linajes árabes del sur o yemeníes. Además, había un grupo de árabes del norte o sirios, que en el primer siglo de dominación árabe, aspiró a dominar la Taifa.

El contingente bereber tampoco fue al principio muy abundante y se estableció además de en Zaragoza, con el tiempo en el arrabal de Sinaya, que era el exterior de la puerta Cinegia o de Toledo y en asentamientos dispersos y reducidos como Mequinenza, Osera, Fabara...

Como los recién llegados musulmanes eran escasos, favorecieron la conversión al islam, lo que les proporcionaba el derecho a no pagar impuestos, puesto que la ley coránica lo prohíbe.

Este grupo numeroso, formado por todo tipo de cristianos, desde linajes de rancio abolengo romano hasta campesinos, comerciantes y artesanos, adoptó el nuevo credo y se constituyó en el grupo social de los muladíes, con algunas familias muy importantes que accedieron en ocasiones al poder de distritos e incluso se comportaron como gobernadores independientes, desde el siglo ix.

Los Banu Sabrit o los Banu Qasi, que originarios de Alfaro y gobernadores de Tudela, llegaron a dominar todo el valle medio del Ebro, gobernando un extenso territorio con capital en Zaragoza.

Los judíos, perseguidos durante la época visigoda, mejoraron mucho la situación, dedicándose sobre todo al comercio, las finanzas, la política y la cultura.

Su lengua y costumbres tenían puntos de o con las mahometanas, y de hecho, casi todos dominaron la lengua árabe. La judería de Zaragoza ocupaba el ángulo sureste de la medina, entre el solar del teatro romano y lo que hoy es la confluencia entre el Coso alto y bajo.

Los cristianos que permanecieron fieles a su religión, fueron llamados mozárabes y gozaban de cierta autonomía jurídica y autoridades religiosas propias. Tenían que pagar impuestos y ocuparon una zona en el sector noroeste de la ciudad situado entre las cercanías del palacio de gobierno o palacio de la Zuda y la iglesia de Santa María, hoy conocida como basílica del Pilar.

Disponían de dos iglesias que, al parecer, se mantuvieron durante los 400 años de dominación musulmana. La ya citada iglesia de Santa María Virgen, y la de las Santas Masas, situada extramuros, que mantenía la tradición de los innumerables mártires zaragozanos y que luego sería el monasterio e iglesia de Santa Engracia.

Posiblemente alrededor de esta iglesia también hubiera una comunidad mozárabe. Los musulmanes respetaron durante todo este tiempo a la comunidad cristiana, permitiéndoles seguir con sus costumbres, religión, culto, instituciones eclesiásticas y jurídicas durante estos cuatro siglos.

Tan solo hay constancia de un enfrentamiento en el año 1065, en el que la pugna por Barbastro inflamó los ánimos de cruzada y yihad respectivamente, y los mozárabes zaragozanos tuvieron que ser protegidos por Al-Muqtádir.

La economia

Una idea de la pujanza e iniciativa económica de Zaragoza es que fue la dinastía tuyibí la primera en emitir moneda en una taifa independiente tras la desaparición del Califato. Yahya al-Muzaffar acuñó dinares en el año 1024 con el lema “Al-Hayib Mundir”.

De este modo, se arrogó el título de chambelán, mayordomo, intendente, el mismo que había legitimado el poder de Almanzor. Su hijo ya adoptó en sus monedas el sobrenombre asociado al rango califal de Mu'izz al-Dawla y el calificativo de exclusivo uso de los califas de “Nabil”.

Además de en las cecas tuyibíes, solo en las de los hammudíes de Málaga y Algeciras se acuñaron dinares de oro, práctica que continuó en Zaragoza con los hudíes, si bien la numismática áurea se reservó en la segunda mitad del siglo XI para grandes transacciones o pagos de tributos estatales, como las parias.

Estas redundaron en el enriquecimiento de los reinos cristianos vecinos, que por esta época usaban el dinar y el dírhem de plata como moneda habitual, si bien al menos en Aragón a veces era conocido con los nombres de mancuso, sólido o miktal de oro, y argento para la moneda de plata, respectivamente.

La agricultura

Los geógrafos mahometanos destacan la abundancia y feracidad de la huerta zaragozana, empezando por su situación privilegiada en la confluencia de los ríos Gállego y Huerva con el Ebro. Así la describe Ahmad al-Qalqashandi:

“Zaragoza parece una motita blanca en el centro de una gran esmeralda (refiriéndose a la muralla de la medina circundada por sus huertas), sobre la que se desliza el agua de cuatro ríos, lo que la hace aparecer como un mosaico de pedrería”.

Además de sus cultivos hortofrutícolas, de gran abundancia y bajo coste de producción, y que se transportaban en barcazas por el Ebro, se cultiva cereal en los llanos de la Almozara y en las zonas cercanas de la ciudad situadas entre el muro defensivo de adobe y la muralla de piedra de la medina.

Eran de gran celebridad las ciruelas saraqustíes [1], que era una variedad que recibió el nombre de la ciudad y la bontroca saraqustiya, una planta del género de las betónicas de propiedades medicinales.

La industria

En cuanto a la industria, destacaba por sus curtidos de pieles, siendo muy conocidas en todo el islam las pellizaszaragocíes que, en palabras de Al-Udri eran de elegante corte, perfectos bordados y textura sin igual, y no tienen rival ni pueden imitarse en ningún otro país del mundo.

No menos famosos eran los tejidos de seda bordados, y los tejidos de lino, aunque estos últimos eran superados en fama por las manufacturas lináceas [2] de la ciudad de Lérida.

excavados en Zaragoza

La alfarería era asimismo muy reputada, sobre todo la cerámica de loza dorada o esmaltada en verde, industria en la que rivalizaban Calatayud, Barbastro, Albarracín que era una pequeña taifa independiente y la propia Zaragoza.

Por lo que respecta a la industria metalúrgica, ya en el Cantar de Roldán, que se desarrolla en Zaragoza, se elogian las espadas, yelmos y joyas del fantástico rey Marsilio de Zaragoza. Lo cierto es que las espadas forjadas en Zaragoza eran reputadísimas. También lo eran las cotas de malla y yelmos de Huesca.

El comercio

La situación de Zaragoza como puerta de todas las rutas también la hizo privilegiada en cuanto a la actividad comercial. Equidistante de Toledo, Valencia y la salida al mar por Tortosa, navegando el Ebro con sus barcazas, la hicieron sede de importantes mercados, entre los que destacaba el de esclavos, procedentes de Europa del este sobre todo, que era conocido en todo al-Ándalus.

En las prospecciones arqueológicas de la restauración del Palacio de la Aljafería se encontró un plato de porcelana china de lujo del siglo XI, lo que puede dar idea de la envergadura de los intercambios comerciales en la Zaragoza islámica.

La cultura

El estudio de las letras y las ciencias en la taifa zaragozana no fue menor que el de las restantes cortes andalusíes, convirtiéndose en centro de atracción de importantes figuras de otros territorios, que encontraron en la Marca Superior un ambiente acogedor gracias al patrocinio cultural de sus diversos gobernadores y reyes.

Muchos de ellos llegaron a ocupar el cargo de visir-secretario, e incluso como Avempace ya bajo el último de los gobernadores almorávides, el de gran visir, o jefe de gobierno.

La Zaragoza musulmana, destacaba por el estudio de las matemáticas, la astronomía y la filosofía, áreas en las que fue no solo el centro más importante de al-Ándalus en esa época, sino de todo Occidente.

Las letras y las ciencias en época tuyibí [3]

Fue el primer rey independiente de Zaragoza, Mundir I al llegar al poder en el año1017, se apresuró a atraer a algunos de los literatos más brillantes que huían desde el sur de las guerras civiles derivadas de la crisis del Califato.

Ya antes de los disturbios, a finales del siglo X, se había asentado en Saraqusta el célebre poeta Yusuf ibn Harun ar-Ramadi en el año 1022, que difundió en la ciudad las modas líricas cordobesas, dirigiendo elogios poéticos a los tuyibíes.

Entre los que llegaron en plenas convulsiones del Califato destacan el poeta y filólogo iraquí afincado en Córdoba, Said al-Bagdadi, en el año 1026, que fue maestro de Ibn Hayyan e Ibn Hazm, y el poeta Ahmad ibn Muhammad ibn Darray al-Qastalli, que llegó a Zaragoza en el año 1018, de estilo preciosista, cultivador de una poesía manierista inspirada en el gran poeta neoclásico al-Mutanabbi.

Ibn Darray al-Qastalli puso su talento panegirista al servicio de Mundir I y de su hijo y sucesor, Yahya, hasta su marcha a Denia en el año 1028.

En el campo de las ciencias, destaca Ibn Hasan al-Kattani, que llegó a la ciudad en el año 1029 y era médico personal de Almanzor quien cultivó también la lógica. Escribió varios tratados sobre la inferencia y la deducción. Destaca por su “Libro de las metáforas de las poesías de los andalusíes”.

También fue extraordinario el núcleo de pensadores y literatos judíos, como Yequtiel ben Ishaq, poeta que llegó a ser visir de Mundir II o, el más destacado de todos sus correligionarios de este periodo, el filólogo nacido en Córdoba, Marwan Yonah ben Yanah, que emigró a Zaragoza entre los años 1010 y 1013.

Ben Yanah ejercía como médico y cultivaba también la filosofía. Era profundo conocedor del árabe, hebreo y arameo y compuso un importante comentario a la Biblia, en el que hacía alarde de erudición y conocimiento lingüístico. Incluía a modo de apéndice un diccionario donde utiliza recursos comparatistas y que está considerada la cumbre de la lexicografía hebrea medieval.

El sumun de la cultura judía de la taifa de Zaragoza de este periodo corresponde a Selomo ibn Gabirol, gran poeta y filósofo conocido en el mundo cristiano como Avicebrón. Éste nació en Málaga pero criado y educado en Zaragoza, donde estudió con Marwan Yonah ben Yanah hasta el año 1039, gracias al mecenazgo de Yequtiel ben Ishaq, secretario y visir de Mundir II.

Escribió sentidas elegías a la muerte de su maestro y marchó a Granada en busca de la protección de Yusuf ibn Nagrela.

El esplendor cultural hudí [4]

La cultura zaragozana, durante la época del dominio hudí, llegó a su máximo desarrollo, sobre todo en las disciplinas matemáticas y en el cultivo de la filosofía.

Ya en el reinado de Sulaymán al-Musta'in I, sobresalen varios matemáticos y astrónomos, como Abd Allah ibn Ahmad as-Saraqusti del año 1056 y su discípulo Ali ibn Ahmad ibn Daud o el bilbilitano Ibrahim ibn Idris at-Tuyibí del año 1063.

En cuanto a los intelectuales judíos de estos años destaca el poeta satírico Moseh ben Yishaq ben at-Taqanah y Yusef ibn Hasday, que dedicó un panegírico a Semuel Ibn Nagrella hacia el año 1045.

El periodo del máximo esplendor de la corte zaragozana se produce desde la segunda mitad del siglo XI con los reinados de Al-Muqtádir, Al-Mu'tamin y Al-Musta'in II, continuando con la Regencia almorávide hasta la conquista cristiana en el año 1118.

Son los años en que se construye La Aljafería, en cuyos salones se situó el centro de la vida literaria y científica del Reino, gracias al impulso que le dio el patronato del rey poeta, filósofo y matemático Al-Muqtádir.

Uno de los funcionarios de su corte, el muladí Abu Amir ibn Gundisalb, que alcanzó el rango de gran visir y compuso poesía encomiástica y satírica. Otro de sus visires letrados fue el judío convertido al islam Abu l-Fadl Hasday ibn Hasday, que mantuvo su cargo de gran visir con los sucesivos monarcas Al-Mutamin y Al-Mustain II.

Éste nació en Zaragoza hacia el año 1050 e hijo del citado poeta Yusef ibn Hasday, fue un notable escritor y orador en árabe y hebreo, y poseía una extensa formación literaria, filosófica y científica.

Accedió al cargo de gran visir hacia el año 1077 y lo mantuvo durante unos treinta y cinco años. Katib o secretario de Al-Muqtádir fue Abu l-Mutarrif ibn ad-Dabbag, que destacó en el género epistolar. Poetas destacados de su corte fueron Abu abd as-Samad as-Saraqusti e Ibn as-Saffar as-Saraqusti.

En esta época también llegaron a la corte de Zaragoza literatos, exiliados de sus taifas por diversas razones, frecuentemente políticas. Uno de los primeros fue Al-Bayi, de origen humilde, destacó en el campo del derecho y se hizo célebre por sus elegantes epístolas en prosa rimada redactadas en nombre del rey y dirigidas a importantes personalidades de la época como el rey de Sevilla, Al-Mutádid, o el de Toledo, Al-Mamún.

A la muerte del gran rey Al-Muqtádir, Al-Bayi le dirigió una emocionada elegía. Estudió filología y jurisprudencia en Zaragoza para posteriormente marchar a Bagdad para completar su formación durante trece años.

Mostró conocimiento de la lógica aristotélica y la filosofía pura, y su obra “Tratado de los límites”, estableció relaciones entre el derecho y las tradiciones.

El poeta Ibn al-Haddad cultivó la poesía heroica y panegírica, celebrando las victorias de Al-Muqtádir sobre su hermano Yusuf al-Muzaffar de Lérida y sobre Ibn Rudmir, es decir, Sancho Ramírez, rey de Aragón a quien tomó varias fortalezas entre los años 1079 y 1080.

En el ámbito científico destacó el médico cordobés Amr ibn Abd al-Rahman al-Kirmani que, durante las guerras civiles, viajó a Bagdad y regresó a Al-Ándalus atraído por la fama de Al-Muqtádir, viviendo allá hasta su muerte.

Al-Kirmaní, también matemático y filósofo, difundió en Zaragoza una importantísima enciclopedia traída de Oriente, la “Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza”, de tendencia chiita, que desarrollaba todos los aspectos del saber de la época a la luz de un neoplatonismo místico filosófico que influyó en todos los filósofos zaragozanos incluido Avempace.

Cercanos a la Corte y protegidos por Ibn Hasday encontramos al gran filósofo judío Ibn Paquda, que fue juez religioso de su comunidad en Zaragoza.

Compuso una treintena de poemas litúrgicos, algunos en metros arabizantes, pero destaca sobre todo por su filosofía moral, materia de la que se ocupa su libro escrito en árabe el “Libro del buen camino hacia los deberes de los corazones”, difundida en la versión hebrea de Yehuda ben Tibbon.

Este tratado, con componentes doctrinales, místicos y ascéticos, influyó de forma notable en la evolución de la ética judía, tanto por su contenido como por su estilo.

Los sucesores de Al-Muqtádir mostraron una igual o incluso mayor vocación de mecenazgo de las letras y las ciencias. Su hijo, Al-Mutaman, superó a su padre como matemático, redactando incluso un tratado de geometría“Libro del perfeccionamiento”, en el que intenta mejorar, en ocasiones con éxito, la elegancia de las demostraciones de diversos teoremas.

El cuarto monarca hudí, Al-Musta'in II contó con el poeta zaragozano más importante del siglo XI, Al-Yazzar as-Saraqusti, conocido por su oficio y tenía el apelativo “el carnicero”.

Es uno de los ejemplos de ascenso social de la sociedad andalusí, pues llegó a poeta aúlico y secretario-visir con Al-Mutaman y Al-Mustaín II.

Escribió panegíricos a estos reyes, pero destaca sobre todo en el género burlesco, como autor de conocidos epigramas, como aquel en el que, quejándose a Ibn Hasday de la poca recompensa que obtenía por sus poemas, exalta su bajo oficio de carnicero describiéndolo como parodia del estilo de la poesía bélica y heroica:

¡Cuánto perro y cuánto gato dio noticias de nuestras hazañas!, ¡nosotros,

que hemos alcanzado el corazón de la gloria! (...)

Hemos atacado a las hordas caprinas

hasta el punto de infundir en ellas pánico, terror,

y no rehuimos jamás aquellas razas taurinas

hasta haber conseguido mezclar sus babas con la roja sangre...

Son también notables sus diez moaxajas [5], casi todas de tono lírico y tema amoroso, dos de las cuales incluyen jarchas o estrofa final escrita en romance andalusí.

Esta lengua, un dialecto románico del latín vulgar, impropiamente bautizado como mozárabe, era hablada por los árabes para comunicarse con los cristianos y acabaron incorporándola a su poesía con las innovaciones de la lírica hispanoárabe del siglo XI.

Debemos destacar a literatos y científicos judíos, destaca el médico Yonah ben Yishaq ibn Buqlaris, que compuso en el año 1106 un notable tratado sobre medicamentos simples, el “Libro de Al-Mustaín”, en el que recoge los nombres en romance andalusí de numerosas plantas medicinales.

El poeta y filólogo hebreo Levi ben Yacub ben at-Tabban fue uno de los más importantes gramáticos y escribió poesía hímnica y penitencial, en la que encontramos un ejemplo curioso de testimonio de los sufrimientos de la comunidad judía tras la conquista de Alfonso I el Batallador, lo que sitúa su muerte más allá del año 1118.

Música y poesía

Avempace fundió por primera vez la poesía árabe clásica con las formas romances de la lírica de influencia cristiana. El resultado fue la forma de moaxaja llamada zéjel, compuesta en árabe dialectal y adaptado a la melodía de las canciones cristianas.

Recientemente, el portal Webislam de conversos españoles al islam, publicó que la partitura de la Nuba al-Istihlál de Avempace del siglo XI, con arreglos de Omar Metiou y Eduardo Paniagua, guarda una similitud casi absoluta con la marcha granadera del siglo XVIII, que es hoy himno oficial de España.

Avempace se dedicó toda su vida a su profesión de médico, por la que fue muy reputado desde sus comienzos en Zaragoza hasta el fin de sus días en Fez. Su medicina se basaba fundamentalmente en el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, lo que hacía que todo gran médico fuese a su vez un profundo conocedor de la botánica.

La astronomía era una ciencia fundamental para el mundo árabe, pues era la disciplina obligada para todos los sabios, que completaba o daba sentido a la física, la matemática y otros saberes. Las tablas diseñadas por los astrónomos árabes fueron la base de los libros de astronomía de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII.

Los científicos islámicos consideraban la astronomía y la astrología como una misma área científica, lo que hace que sus conclusiones, muchas veces orientadas a la adivinación, pues era para ellos solo la lectura del gran libro celeste creado por Alá y a otros fines, no tienen el mismo objeto que en nuestros días.

La continuidad cultural con el gobierno almorávide

La ocupación almorávide de Zaragoza no supuso, al contrario que en otras taifas andalusíes, una ruptura profunda de la tradición cultural, pues la relativa autonomía que mantuvieron los gobernadores zaragozanos mantuvo la continuidad con la cultura hispanoárabe anterior a la llegada de los nuevos dominadores berberiscos.

El segundo gobernador almorávide, Ibn Tifilwit, volvió a rodearse de literatos y científicos y a instalarse en los salones de la Aljafería rodeado de lujo en una corte de poetas y filósofos, donde destacaron Ibn Jafaya de Alciray Abu Bakr Muhammad ibn Yahya ibn Saig ibn Bayyá, esto es, el gran filósofo andalusí Avempace.

Ibn Jafaya es uno de los más importantes poetas del periodo almorávide. Cultivó un estilo manierista con el que recreaba ambientes exquisitos, como en las descripciones de jardines que le valieron el apodo de “el jardinero”.

Tras la conquista cristiana se retiró a sus fincas levantinas, donde llevó una vida alejada de la política y dedicada a explotar sus huertas y a componer poesía. Su estilo ejerció tal influencia en los poetas andalusíes posteriores que fue el modelo de todos ellos hasta el final del Reino de Granada.

Su pensamiento supone un esfuerzo por conciliar el racionalismo aristotélico con la tradición de la sabiduría teológica islámica. El resultado es un personal racionalismo místico que supone el punto de partida de Averroes, que tomó muchas de sus líneas filosóficas del zaragozano.

Fue valorado entre sus contemporáneos como el más importante filósofo de su tiempo, aunque la escasa sistematización de sus escritos y la pérdida de sus obras más importantes, así como el hecho de no ser conocida su filosofía en el occidente cristiano, lo relegaron al olvido hasta que se volvieron a hallar manuscritos de su obra ya en el siglo XX.

Entre sus obras originales, que podrían pertenecer a una etapa posterior, en el exilio, hay que mencionar sobre todo tres: “El régimen del solitario”, “el Tratado de la unión del Intelecto con el Hombre” y “la Carta del adiós”.

BIBLIOGRAFIA

Al-Gazzar, Abu Bakr. “Diwan. Abu Bakr al-Gazzar, el poeta de la Aljafería”. 2005. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza.

Andú Resano, Fernando. “El esplendor de la poesía en la Taifa de Zaragoza”. 2007. Mira. Zaragoza.

Bosch Vilá, Jacinto. “El reino de taifas de Zaragoza: Algunos aspectos de la cultura árabe en el valle del Ebro”. 1960. Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita”, Institución Fernando el Católico. Zaragoza.

Cervera Fras, M ª José. “El reino de Saraqusta”. 1999. CAI. Zaragoza.

Corral, José Luis. “Historia de Zaragoza. Zaragoza musulmana (714-1118)”. 1998. Ayto. de Zaragoza y CAI. Zaragoza.

Hogendijk, Jan P. “Al-Mu'taman ibn Hud, 11th-century king of Saragossa and brilliant mathematician”. 1995. Historia Mathematica nº 22.

Lomba Fuentes, Joaquín. “La filosofía islámica en Zaragoza”. 1991. Gobierno de Aragón-Centro del Libro de Aragón. Zaragoza.

López, María Jesús, Charif, Dandachli y Samper, Felipe. “Aragón musulmán: novecientos años de una presencia enriquecedora”. 2002. Al-Ándalus, Universidad de Cádiz.

Sénac, Philippe. “La marche supérieure d'al-Andalus et l'Occident chrétien”. 1991. Casa de Velázquez-Universidad de Zaragoza. Madrid.

Turk, Afif. “El Reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo (V de la Hégira)”. 1978. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos. Madrid.

Viguera Molins, María Jesús. “Aragón musulmán”. 1988. Mira editores. Zaragoza.

[1] Planta labiada cuyas hojas y raíces tienen virtudes medicinales.

[2] El lino es una planta herbácea de la familia de las lináceas. Su tallo se utiliza para confeccionar tejidos, concretamente el lino (textil), y su semilla, llamada linaza, se utiliza para extraer harina (harina de linaza) y aceite (aceite de linaza).

[3] Banu Tuyib o tuyibíes designa a una dinastía que reinó en la taifa de Zaragoza desde el año 1018 hasta 1039. de este linaje, de origen árabe yemení, se asentaron en Zaragoza, Calatayud y Daroca con la conquista musulmana en el siglo VIII. Allí donde se establecieron fue una familia influyente, perteneciente a la aristocracia o jassa. Detentaron cargos políticos y lo ejercieron.

[4] El fundador de la dinastía de monarcas de la taifa de Zaragoza fue Sulaimán ibn Hud al-Musta'in (1039–1046), gobernador de Lérida. Lérida era en la época independiente de facto, estatus que consiguió definitivamente en el año 1037. Tras la independencia de Zaragoza del Califato de Córdoba en el año 1017 bajo los tuyibíes, Sulaimán ibn Muhámmad aprovechó para apoderarse de la capital del reino taifa del valle medio del Ebro y proclamarse emir en octubre del año 1039.

[5] Composición poética medieval, escrita en árabe o en hebreo, que termina con una jarcha en mozárabe o en árabe coloquial.